「扇風機をつけたいけど電源を入れるのがめんどくさい」「この場所で扇風機を使いたいけど、コードが届かない…」こんな経験はありませんか?今までの僕がまさにそれで、これらを解決するSwitchBotサーキュレーターに目をつけていたのですがこの前のアマゾンプライム感謝祭で安くなっているのを見つけて、ついに購入しました。

SwitchBotサーキュレーターのスペック

SwitchBotサーキュレーターのスペックは下記です。

| サイズ | 334 x 173 x 382mm |

| 重さ | 2380g |

| スマートホーム | 〇 |

| 適応畳数 | ~30畳 |

| 音 | 最小22dB |

| 電源 | コードレス対応 |

| 首振り | 上下左右対応 |

| 価格 | 8780円 |

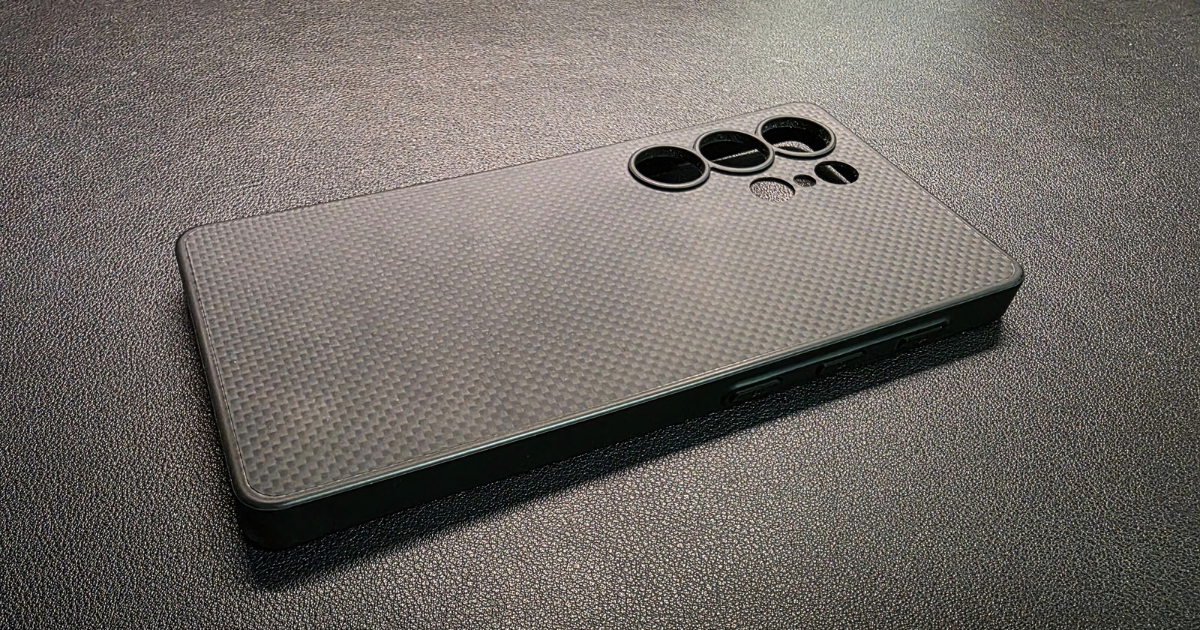

SwitchBotサーキュレーターの外観

開封前から箱を見て「大きいな」と思っていたのですが、本体もやはり大きかったです。とはいえ台座部分が通常の扇風機と比べると小さいので、奥行きはかなり短いです。

背面には取っ手があります。重さが2.4kgという軽さと相まって、持ち運びはかなりしやすいです。

底面には電源スイッチ、ACポート、USB Type-Cポートがあります。

ボタン配置

ボタン配置は左側から以下のとおりです。

- タイマーボタン

- 縦方向回転ボタン

- 横方向回転ボタン

- 電源ボタン

- モードボタン

- 風量ボタン

通常使いなら風量は50%で十分

公式サイトに30畳まで対応と書いているくらいだから風の強さは十分あります。風量は100段階あってSwitchbotアプリだと1~100%で調整することができます。だからと言って扇風機として使う時に100%の風量で使うと、さすがに風強すぎの音デカすぎになってしまいます。なので、1mくらい離したところに置いて50%の風量で使うことをおススメします。

おやすみモードは気になる点が1つ

風はちょうどよくて音は静か

SwitchBotサーキュレーターには「送風」「ナチュラル」「おやすみ」「赤ちゃん」の4つのモードがあります。このうちの「おやすみ」モードは就寝時のためのモードで、実際に使ってみると心地よい風量を届けてくれました。また、音も小さくて眠りの妨げになることはありませんでした。

おやすみモードの時はディスプレイを消してほしい

ただ1つだけ気になることがあって、「おやすみ」モードでもディスプレイが点いたままになっているのです。僕は真っ暗な部屋で寝るのですが、サーキュレーターのディスプレイの明かりがふとした時に目に入ってきてしまいます。

サーキュレーターのオートメーションはあまり使わない

SwitchBot Hubなどが必須の機能ですがオートメーションといって「温度が25℃以上になったらエアコンをつける」や「湿度が60%以上になったらサーキュレーターをつける」といった自動化機能にサーキュレーターも対応しています。

オートメーションは意外と活用が難しい

最初は「すごく便利じゃん!」と思っていましたが、意外と活用が難しかったです。たとえば「温度が25℃以上になったらサーキュレーターをつける」設定をしていたとしても、窓を開けて風が入ってくれば別にサーキュレーターはいらないし、そもそも25℃あってもその時は寒いかもしれません。だから僕はつけたいとき・消したいときに都度音声で電源のON/OFFをするようにしています。

カビ対策にはいいかも

ただ梅雨の時期は使えるかもと思っています。というのも、僕の部屋は湿度が高くてクローゼットに入れっぱなしにしていたスーツに大量のカビが生えたことがあるくらいです。なので湿度が高くなったらエアコンの除湿とサーキュレーターのONを組み合わせることで、カビ対策になるかもと思っています。

音声コントロールはGeminiがおすすめ(Alexaがないなら)

僕がSwitchBotサーキュレーターを購入した一番の理由は音声で操作ができることです。このおかげで使いたいときに物理ボタンを毎回押す必要はなくなりました。

Alexaがないなら、Geminiでの操作がおすすめ

ただSwitchBotサーキュレーターはAlexaとの連携が強い製品で、Googleアシスタントの連携はそこまで強くないので操作できるのは電源のON/OFFくらいです。そこで僕なりに検証した結果、SwitchBot製品はGemini経由で操作することがおすすめという結論になりました。具体的な検証結果は下記です。

Geminiでできる操作

| 操作 | コマンド例 |

| 電源ON | 「OK,Goole、扇風機つけて」 |

| 電源OFF | 「OK,Goole、扇風機消して」 |

| 風量調整 | 「OK,Goole、扇風機の風量を60%にして」 |

| 首振り | 「OK,Goole、扇風機の横ふりをONにして」 |

| モード変更 | 「OK,Goole、扇風機をおやすみモードにして」 |

ちなみにGoogle Pixel Watch4なら、時計を口元に近づけるだけでコマンドをすぐに実行できます。

とはいえAlexaがあるのなら、最初からAlexaでいいと思います。

ケーブルは本体に挿しっぱなしがおすすめ

バッテリーが内蔵していて、どこでも使えるのがこの商品の売りの1つです。ただ、バッテリー内臓ということは充電をする必要があって、その際に気になることがありました。

ケーブルの抜き差しが手間

前述した通り、電源を取るポートは底面にあります。このせいで、充電をする時は都度本体をひっくり返す必要があるのです。しかもケーブルのガイド?みたいなのがあって、これがさらにケーブルの挿しにくさを増長しています。

なんで電源ポートを底面にしたんだろう…

正解はACケーブルを挿しっぱなしにすること

ただ、僕は正解だと思う運用方法を見つけました。ACケーブルを本体に挿しっぱなしにしておくことです。コードレスで使う時も常にケーブルを挿しっぱなしにしたまま持ち運ぶことで、充電したいときはすぐに充電することができます。ちなみにUSB-Cケーブルはポートの配置上ケーブルを挿すときにぐにゃっと曲がってしまって、これが嫌なので使わないことにしました。

【まとめ】基本的に優秀な扇風機

いくつか気になる点はあるものの、大体は自分の使い方次第でカバーすることができます。欠点よりも普段使いの優秀さに目を向けるべきで、どこでも使えて風量も十分、静かで音声操作もできる扇風機はそうないと思います。この優秀な扇風機がセール時には9千円を切ってくるので、安くなっているのを見つけた時はとてもおススメです。