前職でシステムエンジニアをやっていたころに、TortoiseSVNというバージョン管理システムを使ったことがあります。そして、退職したのち、「GitHubは使えるようになったほうがいい」という情報を知って、アカウントを作りました。

が、結局よく使うことはありませんでした。

時間が経つと忘れてしまうことが多くなってきます。これから、ブログでコードの数が増えていくと思うので、ここらでGitHubについての学習をしていきたいと思います。

24歳"おーくまん"です。ガジェットを中心に紹介しています。

・お問い合わせ

・プライバシーポリシー

バージョン管理とは

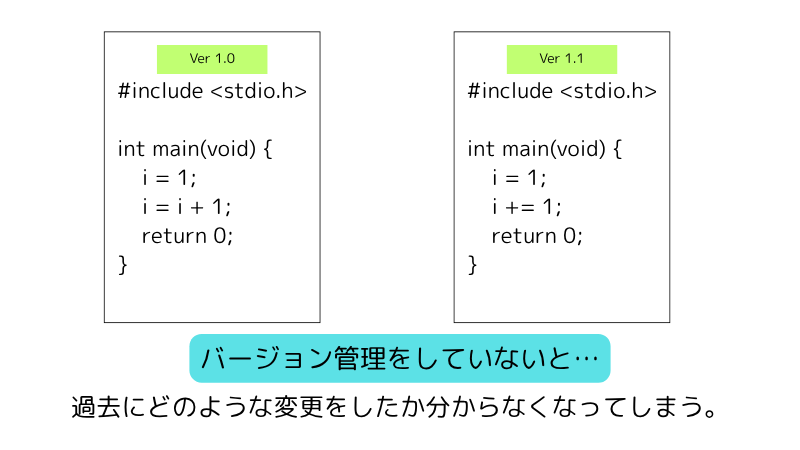

基本に立ち返って「そもそもバージョン管理って何?」というところから調べました。

バージョン管理とは、主に以下です。

- ある時点のコードをバージョンごとに記録する

- いつでも過去のバージョンに戻すことができる

人間は過去に行ったことを忘れてしまいます。

バージョン管理をしていないと、現在のバージョンでトラブルが起きた時に「いったん前のバージョンに戻そう」ということが難しくなってしまうのです。

Gitとは

バージョン管理システムの一つで、開発者のローカル環境で履歴を保持するためオフラインでも利用が可能です。

主に以下のことができます。

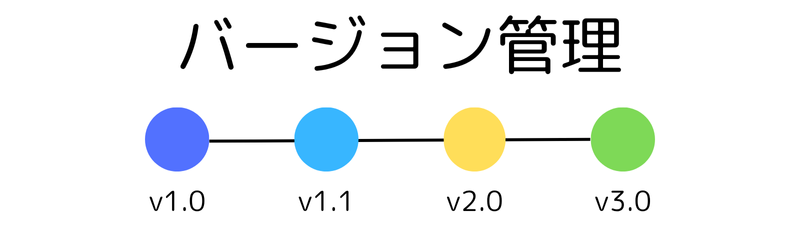

バージョン管理

ファイルやソースコードの変更履歴を時系列で記録する。任意の時点に戻すことが簡単にできる。

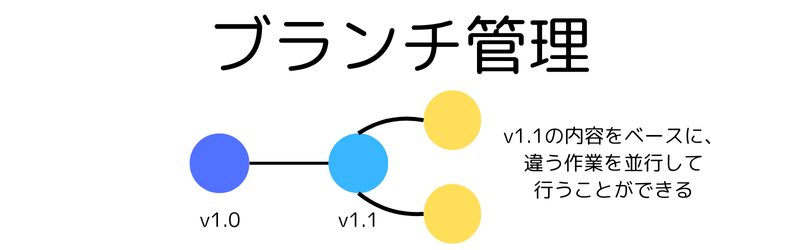

ブランチ管理

まず、ブランチとはあるバージョンからコピーして別の道を作ったものです。

別の道を作ることを「ブランチを切る」と言います。

ブランチを切ることで、mai(本線)と並行して別の作業を行えるます。作業が終わったら、マージします。

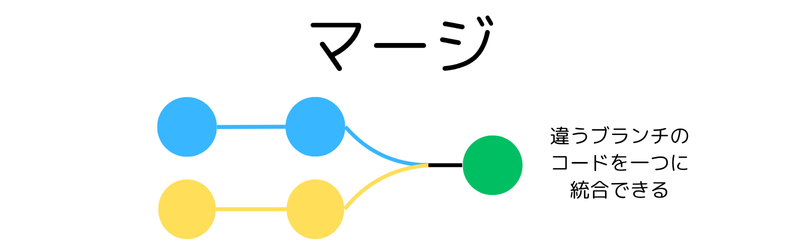

マージ

異なるブランチで行った変更を一つに統合する。

GitHubとは

Gitの仕組みを利用した、開発者のためのWebサービス。クラウド上でGitを用いたバージョン管理ができます。

ローカル環境で作成したコードを、GitHubにアップする(プッシュする)ことで他の開発者とコードの共有ができます。

ひとまず、ここでは以下の2つの機能を覚えることにしました。

issue(イシュー)

リポジトリにあるバグやタスクを取り出して、「誰が」「何を」「いつまでに」するのかを可視化することができます。

issueを作成した時は、通常issueに対するブランチを切ります。

Pull Request(プルリクエスト)

ブランチ上で行った変更をmain(本線)にマージするためのリクエスト。

コードレビューの後、マージする。

【なぜissueとPull Requestを最初に覚えたのか?】

実際のシステム開発では、バグや実装したい機能ごとにスケジュールや人員が割り当てられます。

これは、GitHubでいうところのissueにあたります。そのため、まずはissueを覚えることにしました。

そして、issueごとにコードレビューが行われマージされます。この流れの初期段階がPull Requestにあたるため覚えることにしました。

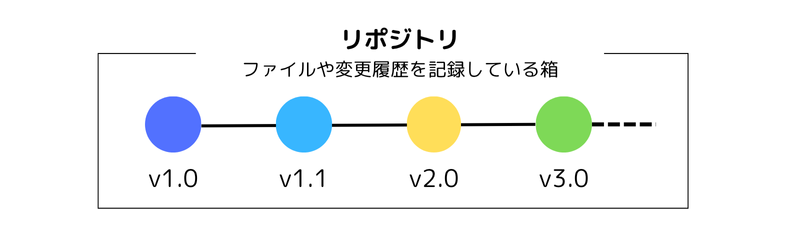

リポジトリとは

リポジトリとは、バージョン管理システムで管理しているファイル、その変更履歴の一式を記録している"箱"のようなものです。

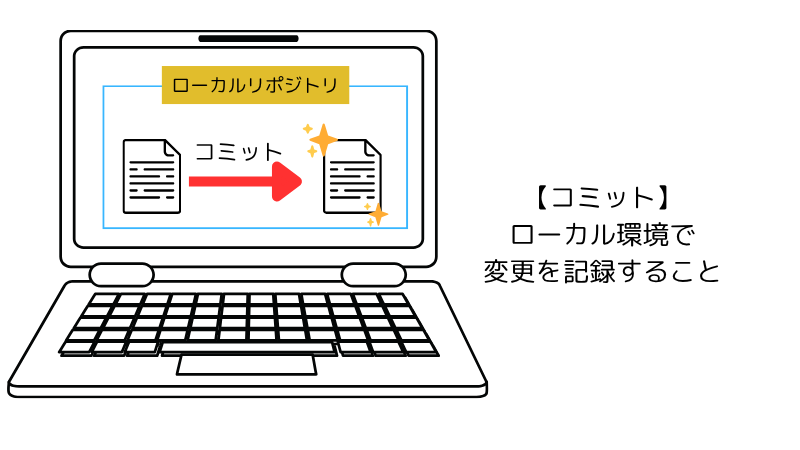

ローカルリポジトリ

ローカル環境で作業するリポジトリ。自分だけの作業環境で、こまめに変更を記録していくことが一般的。

ローカルリポジトリに変更を記録することをコミットという。

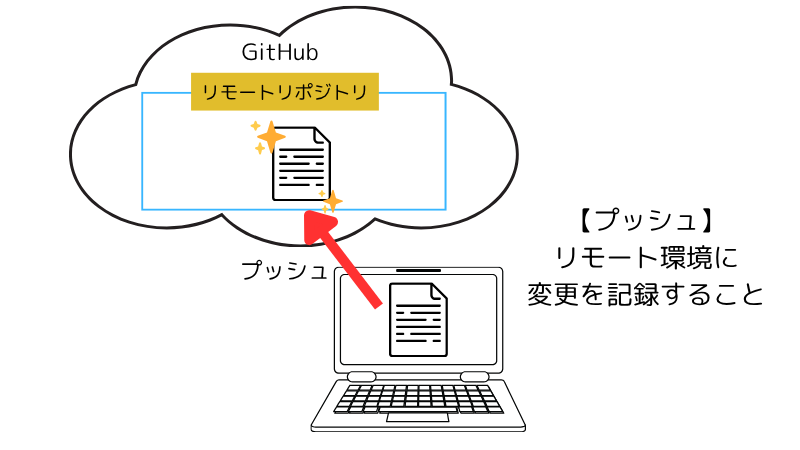

リモートリポジトリ

GitHubなどのネットワーク上にあるリポジトリ。自分だけでなく複数人で履歴を共有するためのもの。

ローカル環境で蓄積されたコミットを記録する。

ローカル環境でのコミットを、リモートリポジトリに記録することをプッシュという。

GitHubを使った開発フロー

この記事のまとめとして、GitHubを使った実際の開発フローのイメージを書いていきます。

①GitHub上でissueを登録する

バグが発生したり、機能を追加したりする際に、まず「何を」「誰が」「いつまでに」やるのかをissueとして記録する。

②ローカル環境を最新化する

GitHubのmainブランチをpullする。

③ローカル環境でブランチを切る

issueに紐づくブランチをmain(本線)から分岐させて作成する。issueに対する作業を、このブランチで行う。

④実装→テスト→コミット

テストまで終了したら、コミットをする。

⑤リモートにpushする

ローカル環境のブランチのコミットをリモートへpushする。

⑥プルリクエストを出す

プルリクエストを作成して、レビュー依頼を出す。

⑦マージする

レビューが終了したら、作業したブランチをmainブランチにマージする。

⑧クローズする

対応が完了したissueをクローズして終了。